为什么象牙的商业价值是大象的催命符,而鸡肉的商业价值却是鸡的护身符?

为什么同样的一个市场系统,它可以保证产出足够的牛、猪、鸡,却偏偏威胁到大象、鲸鱼等某些种类的生存呢?

1. 驯化与野生:人类对物种的控制能力

驯化物种(牛、猪、鸡):人类通过数千年的驯化,已建立完整的养殖体系,包括人工繁殖、基因改良、疾病防控等技术。这些物种的繁殖周期短(如鸡的产蛋周期仅数月),且能通过工业化生产快速满足市场需求。市场供需关系在此类物种中表现为可调节的动态平衡:需求增加时,供给可通过扩大养殖规模快速响应,从而避免价格暴涨和资源枯竭。

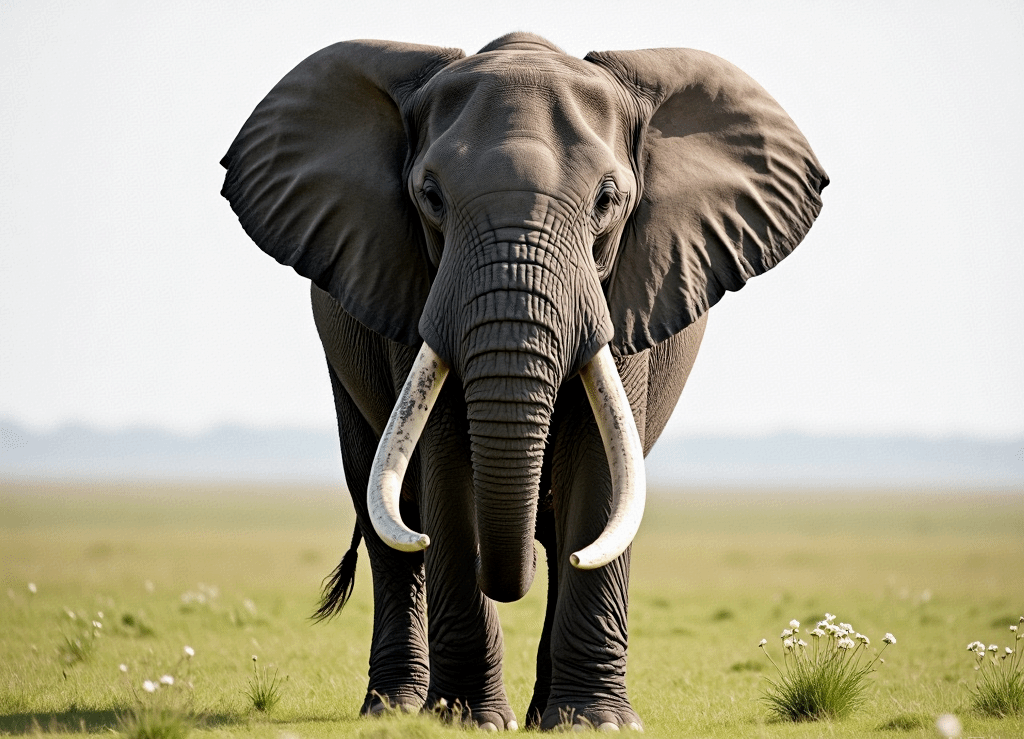

野生物种(大象、鲸鱼):野生大象和鲸鱼无法被大规模驯化。它们的繁殖周期极长(大象约22个月孕期,鲸鱼可达10年以上),种群恢复速度远低于人类的捕猎效率。市场对野生产品的不可控性导致供需失衡:需求(如象牙、鲸油)驱动价格飙升,而供给受限于自然种群的繁衍能力,最终引发过度捕猎和物种濒危。

2. 商业价值的本质:稀缺性与伦理认知

象牙的“奢侈品属性”:象牙在历史上被视为身份象征(如清代的“犀角杯”、现代的象牙雕刻),其价值不仅来自实用功能,更源于文化符号的稀缺性。这种稀缺性被市场放大为“越稀有越珍贵”,反而刺激了盗猎者的牟利动机。即使国际公约(如《濒危野生动植物种国际贸易公约》CITES)禁止贸易,黑市仍因高利润而可能存在。

家畜肉制品的“日常消费品属性”:家畜肉制品是基础食物,其价值取决于实用性而非象征性。市场对家畜肉制品的需求稳定,且消费者普遍接受“养殖-屠宰-食用”的伦理逻辑(尽管存在动物福利争议)。由于替代品丰富,家畜肉制品价格受供需波动影响较小,一般不会因稀缺性而引发过度捕猎。

3. 法律与道德约束:制度性保护的差异

法律保护的优先级:大象和鲸鱼被国际社会列为受保护物种,其贸易受到严格限制。而家畜的养殖和屠宰属于合法农业活动,法律默认其商业价值的正当性。这种差异源于人类对“野生动物保护”与“农业生产”的价值排序。

道德成本的差异:宰杀家畜被视为“合理获取资源”,而猎杀大象常被赋予“残忍”“破坏生态”的道德谴责。这种道德成本差异影响市场行为:消费者更愿意为家畜肉制品支付合理价格,但对象牙的购买可能面临社会压力,从而抑制需求(但黑市仍可能存在)。

4. 市场系统的自适应性:替代品与技术进步

家畜市场的替代弹性:当家畜肉制品价格上涨时,市场会通过增加养殖、开发替代品(如植物基肉)或转向其他蛋白质来源来调节供需。这种替代弹性降低了单一物种的依赖风险。

野生动物市场的刚性需求:象牙、鲸油等产品缺乏有效替代品(如象牙雕刻的“天然纹理”难以复制),导致需求对价格不敏感。即使价格上涨,部分消费者仍愿支付高价(如收藏者),从而维持盗猎的经济动力。

5. 生态系统的脆弱性:人类活动的外部性

家畜的生态足迹可控:现代畜牧业通过集约化生产将生态影响集中化(如饲料种植、粪污处理),尽管存在环境问题,但其对自然生态系统的直接影响相对可控。

野生动物的生态连锁反应:大象和鲸鱼在生态系统中扮演关键角色(如大象清理森林、鲸鱼促进海洋碳循环)。它们的灭绝会引发生态崩溃的级联效应,而市场系统往往忽视这种外部成本,导致资源过度开发。

市场并非中立,而是被人类价值观塑造

市场系统本身是中性的工具,但其运行结果深受人类选择的影响:

我们选择驯化哪些物种并发展可持续养殖技术;

我们选择保护哪些物种并通过法律和道德约束限制其商业利用;

我们选择接受哪些消费模式并抵制其他模式。

要解决这一矛盾,需要更深层次的改变:

推动替代品研发(如合成象牙、植物基肉);

加强全球协作打击非法贸易;

通过教育重塑消费伦理(如减少对野生动物制品的需求);

将生态价值纳入经济决策(如碳交易、生态补偿机制)。

市场可以成为保护的工具,但前提是人类愿意承担起对自然的责任。

微信公众号链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ZaGfelne7OcEwI4ezNpjzg